Le poids des mots, le choc des dessins

INTERVIEW DE JOE SACCO

Propos recueillis par Mikaël Demets pour Evene.fr

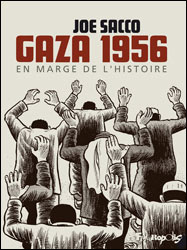

Invité du Festival d’Angoulême 2010, l’Américain Joe Sacco représente une frange peu connue de la bande dessinée : celle du grand reportage. La publication de ’Gaza 1956’ démontre à quel point le travail de Sacco a atteint une qualité extraordinaire, mêlant une exigence journalistique en voie de disparition et un talent d’auteur indéniable.

Il vient de finir un ouvrage sur les immigrés africains qui tentent d’entrer en Europe via l’île de Malte (d’où il est originaire), et repart bientôt en Inde, pour un nouveau reportage. En attendant, Joe Sacco est de passage en France pour évoquer son nouvel album, ’Gaza 1956’, aux éditions Futuropolis, enquête sur un massacre méconnu de Palestiniens dans la bande de Gaza. Le précédent album qu’il avait réalisé sur le sujet, ’Palestine’, est d’ailleurs conjointement réédité en monovolume chez Rackham. Cet admirateur de Robert Crumb et Seth explore toutes les possibilités de la bande dessinée, en montrant à quel point sa souplesse, son universalité et la richesse de ses tons en font l’outil idéal du grand reportage. Rencontre avec un auteur engagé, qui a choisi de dessiner pour raconter le monde.

Pourquoi vous focaliser sur un massacre de 1956 alors qu’il y en a eu tant d’autres depuis ?

J’ai trouvé, dans un document de l’ONU, quelques lignes se référant à cet événement. Un paragraphe très court, pour parler de l’exécution de 275 Palestiniens par l’armée israélienne dans la bande de Gaza, soit le plus important massacre de Palestiniens sur le territoire palestinien. Les informations étaient contradictoires, difficile de comprendre ce qui s’était réellement passé. En rencontrant des gens qui ont vécu cet épisode, on se rend compte que l’histoire de ces deux massacres - car en fait il y en a eu deux, au cours du mois de novembre 1956, dans les villes de Khan Younis et Rafah - s’intègre dans des histoires beaucoup plus larges, qui méritent d’être comprises pour comprendre pourquoi les gens sont devenus si aigris, si belliqueux, si frustrés.

Qu’est-ce qui naît lors de ces massacres de 1956 ?

J’ai rencontré un leader du Hamas, qui a depuis été assassiné, dont l’oncle a été tué lors de ce massacre de 1956 : pour lui, c’est le point de départ de son engagement palestinien. Cela montre à quel point un événement précis peut marquer un individu, et marquer une génération entière. En 1956, le conflit entre Israéliens et Palestiniens durait déjà depuis un moment. Surtout à partir de cette date fatidique de 1948, qui voit la création d’Israël. Il y a eu tellement d’incidents brutaux dans cette histoire que je trouvais intéressant d’en prendre un et de l’examiner attentivement. Mais mon livre est aussi sur le présent, car je montre aussi la frustration palpable des Palestiniens. J’ai choisi de me pencher sur un événement précis pour voir comme le microcosme pouvait, peut-être, expliquer le macrocosme.

Dans votre livre, on voit que les Palestiniens n’ont pas toujours bien compris pourquoi vous vous acharniez sur 1956 et non sur le présent. Avez-vous un instant douté du bien-fondé de votre enquête ?

Je comprends ces jeunes Palestiniens qui se demandaient pourquoi je m’occupais d’une histoire de 1956 au lieu de raconter ce qui leur arrivait. J’ai essayé de leur expliquer qu’aujourd’hui sera bientôt l’histoire, et qu’eux aussi seront, un jour, oubliés. Ce que j’essaie de montrer finalement, c’est la relation entre passé et présent, la continuation qui les lie, plutôt que de ne regarder que le passé. Une génération a souffert, la suivante en a souffert, la suivante a souffert : il n’y a aucune interruption dans la catastrophe qui touche les Palestiniens, voilà le vrai drame.

Entre votre voyage en Palestine pour votre précédent livre et celui-ci, qu’est-ce qui a changé ?

Le niveau de violence. Quand j’y suis allé la première fois, à la fin de la première Intifada, c’était une histoire de cailloux contre des balles. (1) La seconde est une histoire de missiles, de bombes, d’attaques kamikazes, de bombardements, d’hélicoptères de combat... Quinze ans plus tôt, je n’aurais jamais imaginé qu’on en arriverait là.

Et derrière les armes, l’atmosphère est restée la même ?

Dans le fond, oui : amertume, frustration et colère. Mais si la première Intifada était un soulèvement populaire chez les Palestiniens, la suivante est beaucoup plus militarisée, contrôlée directement par certains groupes. D’une certaine manière, elle est plus "professionnelle".

En vous lisant, on se rend compte à quel point la bande dessinée peut être un outil journalistique pertinent, souple et très efficace. A votre avis, quels sont les avantages de ce support ?

Dans la bande dessinée, par exemple, je peux utiliser beaucoup d’images qui montrent les camps de réfugiés : donc cette image est toujours là pour le lecteur, il la voit tout le temps, ce n’est pas la peine pour moi de la décrire, je peux concentrer mes mots sur autre chose. Par ailleurs, avec le dessin, tu peux toujours capturer le bon moment. Quand on pense aux photographies qui nous ont le plus marqué, par exemple ce Vietcong exécuté d’une balle dans la tête par un militaire, on remarque qu’elles sont prises exactement au bon moment, ce qui est très difficile. Avec le dessin, du coup, il faut faire attention à ne pas en abuser : tu ne peux pas bombarder le lecteur de moments parfaits, mais choisir à quel moment user de cet impact visuel très fort. Enfin, le troisième avantage que je vois, c’est cette capacité à emmener le lecteur dans le passé : d’une vignette à l’autre, tu peux aller cinquante ans en arrière, et le lecteur le comprend sans effort. Cette force de transition est inégalable.

Lorsque vous avez commencé, vos modèles étaient-ils plutôt des journalistes ou des dessinateurs ?

Les deux. Robert Crumb reste mon modèle pour dessiner. C’est le plus grand dessinateur actuel, ce qu’il fait est extraordinaire. J’ai aussi été très influencé par le peintre Bruegel l’Ancien. Ensuite, j’ai été très marqué par George Orwell, Michael Herr, Hunter S. Thompson, qui étaient non seulement de grands journalistes, mais aussi des écrivains remarquables. J’aime les journalistes qui donnent l’impression de s’adresser à un copain qui est en face d’eux à une table.

Tout au long de votre oeuvre, on sent que vous voulez à tout prix être le plus objectif possible. Mais en même temps, en vous mettant en scène, vous ne cessez de rappeler que votre vision reste subjective. Comment définiriez-vous votre approche ?

Elle est subjective, mais j’essaie d’approcher la vérité au plus près. Mais elle n’est pas subjective dans le sens où j’aurais une idée préconçue, et l’intention de convaincre mon lecteur. J’ai une réelle sympathie pour le peuple palestinien, mais ça ne m’empêche pas de dire la vérité, et de ne pas adoucir le trait quand ils se réjouissent du succès des attentats-suicides. Je me dois d’être honnête. Ce que je veux montrer, c’est l’interaction que j’ai eue avec les gens. Or je peux seulement la révéler en montrant les gens vrais. Les journalistes américains, quand ils rencontrent les populations, se contentent souvent de les citer sans jamais expliquer qui se cache derrière. C’est pourtant, à mon avis, un élément de compréhension important pour le lecteur.

Ainsi, comme l’illustrent de nombreux chapitres de ’Gaza 1956’, votre moteur reste le doute.

C’est en effet un élément très important de ma réflexion. En enquêtant sur des événements historiques, on se rend compte que la mémoire des gens reste très faillible. Je ne veux pas le cacher, ni faire croire que je détiens la vérité parfaite et définitive. J’ai devant moi des gens qui tentent de se rappeler, ils ont entre eux des contradictions, il y a des trous dans leur histoire, et pourtant, ce qu’ils racontent est vrai. Ce qu’on voit très bien dans le livre, c’est à quel point une vérité essentielle peut émerger à travers des vérités personnelles différentes.

Vous ne dessinez pas sur place, mais seulement une fois rentré. Ca vous aide à avoir du recul ?

S’il y avait quarante heures par jour, j’aurais le temps de dessiner sur place. Mais je passe tout mon temps à rencontrer des gens, à les interroger, à prendre des photos pour le repérage et pour composer la documentation sur laquelle je me baserai ensuite. Je n’ai sorti mon crayon que lorsque c’était une nécessité. Par exemple, il y a une scène dans le livre où je vais au checkpoint d’Abou Holi. C’est une installation militaire où l’on n’a pas le droit de prendre de photos ; surtout que je ne suis pas seul et je pourrais mettre les autres en danger. Donc à chaque passage j’ai fait un dessin, que je complétais à chaque passage, et j’ai fini par l’avoir.

L’un des objectifs de votre travail est-il aussi de lutter contre la mentalité traditionnellement pro-israélienne des Etats-Unis ?

Mon but premier reste de raconter l’histoire des Palestiniens, de donner une perspective palestinienne à ce conflit. Même si le comportement des Palestiniens n’est pas rose non plus, comme je l’ai déjà dit. En Amérique, c’est difficile d’entendre des voix palestiniennes, particulièrement depuis que la guerre contre la terreur a tout repeint aux couleurs du terrorisme. J’essaie de montrer qu’il y a autre chose, nous nous devons de comprendre l’autre.

Aujourd’hui, les grands reporters sont de plus en plus rares, et les rédactions rechignent à envoyer des journalistes sur les lieux d’opération, préférant traiter du monde entier sans aller sur place. Qu’est-ce que cela vous inspire ?

Cela illustre les problèmes de la presse actuelle, et particulièrement les problèmes budgétaires. Beaucoup de journalistes qui sont envoyés sur place perdent leur temps à aller aux conférences de presse à Jérusalem, rencontrer des officiels, et sont obligés de passer par là. Or ils préféreraient passer du temps avec des gens ordinaires pour raconter leurs histoires... Je pense que des nouvelles manières de faire du journalisme vont apparaître, parce que les modèles des journaux ne fonctionnent plus aujourd’hui, et que le modèle d’Internet ne fonctionne pas non plus pour l’instant : on ne peut pas payer un journaliste pour qu’il aille sur place si tout est gratuit. Mais je n’ai pas la solution...

- Joe Sacco

Sur le même thème :

![]() Une interview de Joe Sacco (par Laila El-Haddad) - Février 2010

Une interview de Joe Sacco (par Laila El-Haddad) - Février 2010

Janvier 2010 - Evene.fr - Vous pouvez consulter cet article à :

http://www.evene.fr/livres/actualit...

Imprimer la page

Imprimer la page